历史的福尔摩斯——寻找九十年前三星堆出世时的那个关键人物

九十年前?三星堆?要找谁?

要找的这个人叫董宜笃,对了,他还有个女儿,曾经让我国的大使馆哭笑不得。

董宜笃是谁?我们看看三星堆的发现就知道了。

三星堆文化遗址出土的玉璋,这个因为金和青铜面具而备受瞩目的遗址,最初的发现其实是玉器。

近来,三星堆因为各种文物的集中出土而迅速成为热门话题,尤其是刚刚发现的黄金面具,其精美几乎可以媲美图坦卡蒙王陵的发现。可以预期,继海昏侯墓的“五色炫曜”之后,三星堆的“金玉呈祥”,或许是中国考古界的又一项世界性大发现。

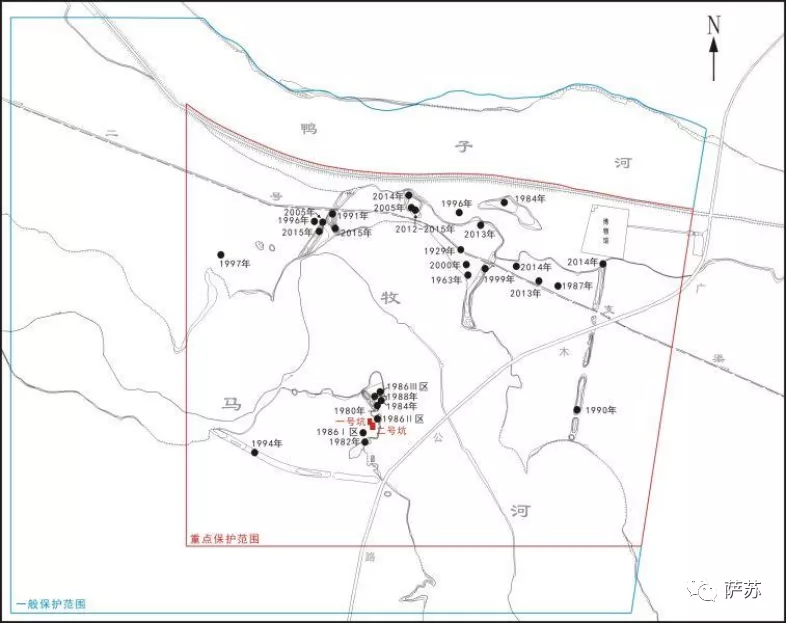

三星堆是一个年代跨度大、地域分布广的遗址,当我们注目三星堆文化的发掘点位时,在这张图上可以看到鸭子河南岸历年不同地点的考古进程。

在这些发掘记录中,最早的一个是在1929年,这意味着三星堆文化被我们所认知,已经经历了九十年的时光。

1929年,四川广汉一位燕姓村民在清理水沟时发现了四百多件玉器,这就是今人对三星堆最早的接触。然而,当时发现这批玉器的人以为这是古代留下的宝物,没有意识到其历史价值。由于时代原因,第一个把三星堆和“文化”勾连在一起的,就是一个唤作董宜笃的外国传教士——此人可说是三星堆文化横空出世的关键人物之一。

随着三星村发现宝物的消息不胫而走,大批的古董商蜂拥而至,将燕家围了个水泄不通,都争着抢着要和燕家做生意,购买他们家手里的宝物。得知这一消息的人里面就有这个董宜笃。

董宜笃毕业于英国剑桥大学,对中国文化极有兴趣,能说一口流利的中文。因为这次最先得到燕家宝物的驻军团长正好是他的信徒,于是董宜笃便委托这个团长想方设法给他从燕家那里搞几件玉器来研究研究。

得到燕家玉器后,董宜笃将它们拿给华西协合大学的美籍教授戴谦和进行鉴定。戴谦和稍加辨别便断为商周文物,三星堆就此开始浮现在世人面前。

我们的瑰宝,发现过程中却出现了一个乃至一批外国人的参与,或许显得有点儿不和谐,但这就是时代的映射。

上个世纪20年代的华西协合大学,是我国西南地区近现代文化教育的中心之一。

地处西部的巴蜀地区,在我国历史上都堪称较为封闭,彼时却在短暂的时间里建立起一所颇具规模的大学,培养出一批后来在西南地区乃至整个中国的近现代发展中起到重要作用的人才,这本身就是一个教育的奇迹。或许到这里来的外国人各怀心腹事,真正耀眼的是中国人追赶时代的脚步和对于国家文明富强的真挚追求。

因为这份努力,那个时代的四川已经有了这样的医科女生,要知道,此时全国剪掉辫子也不过十几年而已。

对于董宜笃他们的事迹,下面这个描述应该是比较准确的,《三星堆发现与研究》称——

三星堆遗址是1931年英国牧师董宜笃(V.H.Donnithorne)在广汉获悉当地农民燕道诚因车水溉田挖出石壁、玉璋、玉琮、玉壁等一大批玉石器而被发现的。

在《三星堆文化的发现》一文中,也有类似内容——

三星堆遗址的发现,始于当地农民燕道诚于1929年淘沟时偶然发现的一坑玉石器。1931年春,在广汉县传教的英国传教士董笃宜听到这个消息后,找到当地驻军帮忙宣传保护和调查,还将收集到的玉石器交华西大学博物馆保管。根据董笃宜提供的线索,华西大学博物馆馆长葛维汉和林名钧于1934年春天组成考古队,由广汉县县长罗雨仓主持,在燕氏发现玉石器的附近进行了为期十天的发掘。

这是对三星堆文化的第一次现场勘查,对确立其价值有着重要意义。传教士董宜笃也是这一次发现的重要参与人,但董宜笃到底是个什么人,信息似乎很少。

1934年第一批三星堆文化考察队,包括华西大学的中外科学家,最左是林名钧,最右是葛维汉,没有董宜笃。

笔者对这个人很是好奇,要知道中华大地随处可见文化瑰宝,但颇多发现最后不过变成了豪门收藏的古玩,尤其是为了获得“宝物”的破坏性发掘,往往使其文化意义消散于无声之间。

君不见埃及那么多被盗掘的法老王陵,留下的只是破碎的历史,只有图坦卡蒙王陵墓的发掘让我们真正重回古埃及。同样,也正是三星堆,让我们走近古蜀文化,这其中“有识之士”的作用怎么说都不过分。

不过,查到的资料比较有限。董宜笃真名叫“V.H. Donnithorne”,但按照该线索去查,网上也鲜有关于他的介绍。

好在老萨早年是学图书情报的,王友梅老师教的那点儿东西还没忘掉,做一个关键词搜索的矩阵,估计这个董宜笃还是可以被“抓”到的。

事实上不用这么复杂,我们得感谢这位的姓——Donnithorne即便是在英国,也不是一个人丁兴旺的姓氏,老萨采用了一个姓氏加职业的复合检索,瞬间,一个叫做“Vyvyan Henry Donnithorne”的教士便出现在了我的面前,这个名字的缩写,正是V.H.Donnithorne。

Vyvyan Henry Donnithorne,1886年出生于英国,是一位圣公会牧师。

他在第一次世界大战中服役于汉普顿步兵团,1916年因在洛斯战役中负重伤而退役。或许因为目睹战场的惨状,战后转而从事宗教活动。他在1920年来到中国,前后传教达29年之久,并在1949年转到加那利群岛,也就是三毛和荷西居住过的那个地方继续做教士。他在中国期间曾被圣公会任命为四川地区的副主教,也曾遭到土匪的绑架,经历堪称传奇。

他的另一张照片显示他与华西协合大学有着密切的关系。

最终他的墓地照片证实,这个Vyvyan Henry Donnithorne正是在三星堆发现中有着重要作用的董宜笃。

或许因为在中国生活的时间久,有了感情,他的墓碑上是英文,而墓圹上写的却是“董宜笃牧师 夫人合墓”。

根据体型和面部特征判断,1934年华西大学对三星堆遗址进行首次勘察时,这张照片中右侧第二人可能是董宜笃。

按照“董”家的说法,董宜笃主动去了解三星堆文化,是受到了华西协合大学戴谦和教授的影响,后来他收购的几件玉器,也是寄给这位教授才引起重视的。

有了董宜笃的照片和事迹,也许我们剩下的问题便是他究竟为何如此关心这片远方土地上的事情。

或许,董宜笃的女儿奥黛丽能够给出一个答案

奥黛丽在1922年出生于四川,也曾和父母亲一起被土匪绑架。她在二战中为躲避日军侵袭回到英国,在牛津大学完成学业,后来成为一名经济学家。考虑到牛津剑桥的历史纠葛,她和父亲之间似乎也有壁垒。这位个性很强的女学者曾在上世纪60年代找到在伦敦的中国使馆(从历史上看或许应该是代办处),以华侨的身份要求“回国”。

据说当时中国外交官对她要“回国”的想法感到十分困惑,看着她典型的白人面孔莫名其妙,无论如何也无法相信她是一个中国人。奥黛丽“据理力争”,说自己出生在中国,当然天生有中国籍,而中国是一个多民族国家,自己能算少数民族,怎么能不算华侨呢?

在那个封闭的时代,事情的结果可想而知。

不过,到了汶川地震的时候,已经八十高龄的老太太仍在积极为四川募捐,一个重要原因,就是那里是她的故乡。