秦始皇有四大历史功绩:一是统一中国。秦始皇奋六世之余烈,扫平六合,结束了封建诸候割据状态;强力开疆拓土,使南蛮、东夷、北狄、西戎的广土众民,成为中华民族不可分割的一部分,奠定了中国基本版图。统一中国是秦始皇的伟大历史功绩,此后法家政治权力思想和儒家意识形态的高度联镇整合维持了国家大一统的局面。

二是创立政制。废分封、立郡县,实行大一统的封建中央集权专制,对中国封建社会影响深远,千载犹行秦法政;建立以能力和贡献为主要依据的选贤任能机制,以“无功不受禄”摧毁了“世卿世禄”的血缘宗法制,打开了底层平民向上跃升的通道和空间,出现了其父富有天下而子弟为匹夫的现象,这是中国古代历史上绝无仅有的。不幸的是,随着秦王朝的灭亡,贵族制死灰复燃,成为中国封建社会经济、政治上的一个可怕的赘瘤。

三是厉行法治。秦国借鉴西周和春秋战国时代诸侯国法治建设的经验,根据本国的实际,以李悝的《法经》为蓝本,以韩非的《韩非子》为重要的法治扩源思想,通过商鞅变法和李斯定法,法治建设取得了巨大成果。秦始皇时期,法律相对完善,依法规范人们的行为以及经济社会生活,事决于法,法治已是活生生的实践,成为治国之具。虽然,受历史条件的局限和统治者个人价值偏好的影响,秦律重义务、轻权利,除害有余、兴利不足,工具理性发达,但统治者的治世理念和法治思想,是极其宝贵的。时至今日,依法治国仍然是人类社会的主流价值取向和行为模式。

四是文化整合。推行法同壹、车同轨、书同文、度同制、币同值、行同伦,为中华文明的传承和发展,创造了文化认同、文化支持的基本条件,从根本上避免了国家分裂,使统一成为中国文化的主要特征之一。

然而,秦却国祚短促,何也?后世皆认为,商君之法,使秦食足兵强,以威力吞并六国,成就帝业;秦政之失,在于严刑峻法,吏治深刻,赋敛无度,仁义不施。对此,诸史家之言,繁衍丛脞,常常辞虽小异而大旨则同。

岂知历史不忍细看,细看历史,秦始皇被严重丑化和抹黑了。后世诟病秦始皇,荦荦大端者为严刑峻法。

造谣秦始皇实行严刑峻法者,大致有四方:一是汉政府及其御用文人。司马迁描述汉朝初期法制改革,说:“汉兴,破觚而圜,斫雕而为朴。”如他的评论所示,汉朝初期统治者所修改而不是废弃了秦朝法律制度,汉朝允许罪犯付罪金而不受规定的刑罚,并取消其中一些最可怕的刑罚。”汉初的三朝皇帝一共经历了50年,在此期间对秦朝的法律制度只是稍加修改。由此可推断,汉朝史学家夸大了这些刑罚以败坏已经灭亡的秦王朝的声誉,以显本朝执政的合法性。

二是儒生。秦一直认为诗书是乱国之道,重用信奉法家学说或倾向于法家学说之人才,但秦始皇也不完全排斥儒生,诸生博士作为高级参谋,经常参加廷议。因为焚书禁学,使儒生丢掉了饭碗,言行严重受限,所以对秦始皇严重不满,以致于陈胜吴广起义后,孔甲等“齐鲁儒墨、缙绅之徒”携礼器投奔起义军。汉儒及后世儒生以儒家思想为圭臬,自然排斥法家,于是秦始皇成了靶子,被乱箭齐发。

三是政见不同者。受“自秦以来,凡为帝王者皆贼也”的一言以毙之的影响,因为“斗争”的需要,使一代接一代无数人包括人云亦云者对秦始皇形成了意图伦理的思维模式,而抨击秦始皇实行严刑峻法,最有道德优势,最容易俘获人心,从而有利于政权的巩固。

四是耳食者。司马迁在《史记》中写道:“秦取天下多暴,然世异变,成功大。传曰‘法后王’,何也?以其近己而俗变相类,议卑而易行也。学者牵于所闻,见秦在帝位日浅,不察其终始,因举而笑之,不敢道,此与以耳食无异。悲夫!”司马迁对秦帝国和秦始皇给予了较高评价,并以讥讽的口吻批评了浅薄的学者。可惜,二千多年过去了,司马迁所批评的“耳食”者仍大有人在。

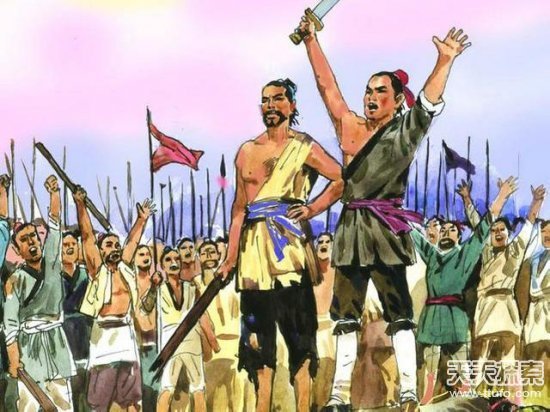

丑化和抹黑秦始皇的手法大致有三:一是把商鞅和秦二世时的法律,与秦始皇时期的法律混为一谈。攻击秦始皇实行严刑峻法的所谓有力证据是《史记●陈涉列传》所载:二世元年七月,发闾左适戍渔阳九百人,屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行,为屯长。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。陈胜、吴广乃谋曰:“今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?”

其实,史记写的很清楚,事发于二世元年七月,也就是秦始皇死后转年七月,秦二世时的法律与秦始皇时的法律有很大区别,不能把两者混为一谈。睡虎地墓中的法律文书显示,应征的役夫如不能如期报到与借故逃避将会惩以杖刑,不是汉朝史家在其开国史中所说的死刑。地方为朝廷征发徭役,如果耽搁,不加征发,应罚两副军甲。迟到三至五天,应受斥责;六至十天,罚一盾牌;超过十天罚一军甲。如役夫误期六到十天,管理役夫的官员将被罚一个盾牌,如误十天以上将罚一副盔甲。

秦始皇时期,“闾左”乃“复出者”,按常规是不服徭戍的。《史记·陈涉世家》之《索隐》曰:“闾左谓居闾里之左也。秦时复除者居闾左。今力役凡在闾左者尽发之也。又云,凡居以富强为右,贫弱为左。秦役戍多,富者役尽,兼取贫弱者也。适戍渔阳,九百人屯大泽乡。”《汉书·爰盎晁错传》引孟康曰:“秦时复除者居闾左,后发役不供,复役之也。”以上两处均说“闾左”乃“复除者”,即不服徭役者。

秦二世时徭戍沉重,中产阶级遍征无遗,故而“先发吏有谪及赘婿、贾人,后以尝有市籍者,又后以大父母、父母有市籍者”,但仍然无法满足徭戍需要,所以只能“发闾左之戍,收泰半之赋”,进一步加剧了对底层民众的剥削和压迫。这笔账不能算在秦始皇的头上。

秦始皇时的法律也与商鞅时的法律也有很大不同。秦国不仅有军功爵制,激励军人拼死作战,而且也有《重刑令》严惩败降之将兵。《重刑令》规定:“军有千人以上,有战而北,守而降,离地逃,军命曰国贼。”对“国贼”处以严酷刑罚:“身戮家残,去其籍,发其坟墓,暴其骨于市,男女公于官。”但《重刑令》可能在秦始皇时期已修改或废止,可以举一例予以说明:李信将军率20万大军伐楚,遭到了秦国少有的惨败,部下七名主要将领被杀死,铩羽而归。秦王如何处置李信,史书没有记载,但显然没有按《重刑令》规定对李信施行严酷的刑罚,因为史书记载李信后来被封为陇西侯。

史书诽谤秦始皇多矣,然一些考古发现揭开了真相。比如说秦孝道亲情薄凉,事实则不然。1975年,湖北云梦县睡虎地4号墓出土了秦军士兵的两封家书(木牍)。木牍透出浓浓亲情,黑夫和惊对亲人的思念与惦记溢于言表,并非后世史书所言:“ 秦与戎狄同俗,有虎狼之心,贪戾好利而无信,不识礼义德行。苟有利焉,不顾亲戚兄弟,若禽兽耳。”更不是社会风气败坏到了“借父耰锄,虑有德色;母取箕帚,立而谇语”的地步。

夏、殷、周法律比秦代法律严酷。夏刑大辟二百,膑刑三百,宫辟五百,劓、墨各千。商朝在夏刑的基础上有所损益,其法律之严酷,在商纣王时可见一斑。都说周朝是礼乐文明,但仅从禁酒令看,法律也有严酷的一面。对于“群饮”者,“尽执拘以于周,予其杀”;对殷民“湎于酒”者,先教育,若仍不遵从教令,也一样杀掉。而且,在“礼崩乐坏”之前,统治阶级秉持“礼不下庶人,刑不上大夫”的礼治原则,成文法律藏于官府,由少数贵族官员掌握,并不向百姓公开,百姓犯了罪,由贵族担任的司法官员审理裁决,实际上如何处罚由贵族说了算,法律成了贵族的专利。秦始皇时,随着法制的逐步确立,对夏商周易肉刑为中心的刑罚制度,做了一定改革,已体现出合理性与宽刑主义精神。增加了一些身体刑,大量使用流刑,逐步以髡刑赎刑代替肉刑,建立了生命刑、肉刑、自由刑、身体刑、财产刑相结合的庞杂的刑罚体系。

二是过分强调政治正确,罔顾大势,以德攻法,不及其余。秦朝速亡,后世统治者、御用文人,包括史家,为证明本朝政权的合法性,或为占据道德优势,以愚其民,大肆攻击秦法,放大秦法之缺陷,甚至一言以毙之:严刑峻法,口诛笔伐所谓的暴政。德润人心,法安天下。而法家不讨论人性和道德,宣扬利己主义,崇尚功利主义,重视法治,讲究政治技术,工具理性发达。韩非等法家提出治世应纯任法治,完全否定道德和教化的作用。秦始皇信奉法家尤其是韩非的学说,其法治理念和立法实践,必然会受法家思想的影响。

文化的深层因素是道德观念和伦理价值。法治文化涉及法律信仰,法律不被信仰难为治。法治不能缺少价值理性和深厚的道德底蕴,如果法治缺少一种文化认同和文化支持,这样的法治行之不远。

问题是如何看待和处理德与法的关系。汉宣帝说:“汉家自有制度,本以霸王道杂之,奈何纯任德教,用周政乎?”治国理政,德法都不可或缺。但德润人心的目的是,统治阶级制定良法,全社会自觉守法,而不是以德代法、以德废法、以德坏法。以人性善为理论根基,纯靠德教和自觉来维护社会和谐稳定,只能“礼崩乐坏”,社会每况愈下。正如《盐铁论●论儒》篇中的御史所说:孔子不能强鲁,孟子不能存齐,儒者安国尊君,未始有效也。无法势,虽贤人不能为治;无甲兵,虽孙、吴不能以制敌。

法安天下之“法”,当然是良法,唯良法才能善治。皇帝制、宗法制、封建特权制、吃人的封建礼教制,才是最大的恶法;以经决狱、任心弃法、徇私枉法,才是法无尊严、不被信仰的最大问题。魏征说:“法,国之权衡也,时之准绳也。权衡所以定轻重,准绳所以正曲直……弃权衡而定轻重,不亦惑哉!”

秦始皇被批倒批臭,秦法也被视为魔鬼的咒语,从此‘’法‘’成了‘’恶‘’的代名词,封建帝王和士大夫唯恐避之不及。如《朱子语类●尚书》言:“法家者流往往常患其过于惨刻。今之士大夫耻为法官,更相循袭,以宽为事,于法之当死者反求以生之。殊不知‘明于无刑以弼五教’,虽舜亦不免。教之不从,刑以督之,惩一人而天下人知所劝诫。所谓‘辟以生辟’,虽曰杀之而仁爱之实已行乎中。今非法以求其生则人无所惩惧,陷于法者愈众。虽曰仁之,适以害之。”他们为了所谓的政治正确,过分强调仁德,不修法度,然而,没有规矩,无以成方圆,没有法律,无法维护统治,于是阳儒阴法便大行其道。阴法,是暗中的匕首,把道德剌得千疮百孔,遍体鳞伤,结果法非法、德非德,尽管封建社会很漫长,但法治传统资源极为稀薄。古人讲:“为国者,观俗立法则治,察国事本则宜。”依法治理,才是最可靠、最稳定的治理。

三是视法家思想为暴力思想,把尚法者与暴君划等号。在这样错乱的思想理念编排下,他们就可以对秦始皇任意泼脏水、丢蔽履,口诛笔伐。《史记·秦始皇本纪》记载:二十八年,始皇東行郡縣……始皇还,过彭城,斋戒祷祠,欲出周鼎泗水。使千人没水求之,弗得,乃西南渡淮水,之衡山、南郡。浮江,至湘山祠。逢大风,几不得渡。上问博士曰:“湘君何神?”博士对曰:“闻之,尧女,舜之妻,而葬此。”于是始皇大怒,使刑徒三千人皆伐湘山树,赭其山。上自南郡由武关归。

然而,《岳麓书院藏秦简(五)》第56—58簡记载:廿六年四月己卯,丞相臣狀、臣綰受制相(湘)山上:自吾以天下已并,親撫晦(海)內,南至蒼梧,凌涉洞庭之水,登相(湘)山、屏山,其樹木野美,望駱翠山以南樹木□見亦美,其皆禁勿伐。臣狀、臣綰請:其禁樹木盡如禁苑樹木,而令蒼梧謹明為駱翠山以南所封刊。制曰:可。(整理者认为,从《史记》记载和字的形体看,“廿六年四月己卯”应为“廿八年四月己卯”。)

《秦始皇禁湘山》诏令,内容涉及秦始皇巡游湘山时,因喜爱湘山一带树木野美而将湘山列入禁苑,归属苍梧郡管辖。

该岳麓简是秦代的,且秦简主人是一名法律工作者,这是他的私人笔记,其历史信息比汉武帝时司马迁所著的《史记》更为真实。秦国对法律工作者要求极严,不掌握律令而错判,要承担相应的法律责任。秦代法律将官吏断狱责任分为“不直”“纵囚”和“失刑”三种情况。凡断狱时故意从重或从轻判刑的,称为“不直”;应当判有罪而故意不判,或故意减轻案情,使之够不上判刑标准的,称为“纵囚”;因过失而出入人罪的,称为“失刑”。秦始皇时就曾将一批治狱不直的官吏发配岭南及修筑长城。对于故纵死刑犯的,也要反坐处以死刑。故此,秦国法律工作者努力专研秦国法律,极力避免出现“不直”“纵囚”“失刑”问题。既然是一种纯粹的法律研习和私人笔记,就无需作伪或掩饰秦始皇巡游湘山的事实。司马迁著《史记》则存在着史料不足不真实或受意识形态所囿的问题,其真实性必然打折扣。

史记秦始皇巡游途中,在泰山“风雨暴至,休于树下”;由南郡到湘山祠,浮江而行,遭遇大风,险些败溺;至阳武博浪沙“为盗所惊”,大索无果;从咸阳到碣石,城郭阻塞,水患漫漫;临浙江,“水波恶”,只得“西百二十里”渡水,上会稽山,祭祀大禹,等等。可见,秦始皇巡游天下虽车驾浩荡、阵容豪华、威风凛凛,但也是长途跋涉,曲折辗转,一路颠簸,备尝艰辛,还有生命之虞。难道秦始皇在这样的困难条件下五次巡行天下,仅仅是为了游山玩水,炫耀皇威,寻找长生不老的仙药吗?其实不尽然。尽管由于时代的局限和个人的原因,秦始皇有诸多为人诟病之处,但不可否认秦始皇是一位意志坚定、勤于政事、勇于变革、追寻梦想的杰出帝王。

从秦统一天下至秦始皇离世,除了祭祖告庙、拜神封禅外,秦帝国的治国方略、经济建设、改革措施、开疆拓土、教化黔首等,几乎都是在秦始皇巡行天下,也就是调查研究、集体会商、现场办公的基础上制定和展开的。如建立郡、县、乡、亭四级行政组织,统一货币、统一度量衡、统一文字,建设全国道路交通网络,颁布保护封建土地私有制的“使黔首自实田”的律令,驱逐匈奴,修筑长城,移民实边,等等。

宣扬秦政权的合法性和教化天下,是秦始皇巡游的目的之一。在巡游途中,秦始皇主要通过石刻的形式,颂秦德、罪六国、明律令、正风俗。《史记》一书所载东巡刻石共7块,实际收文6则:泰山刻石、琅琊刻石、之罘刻石并附《东观》一则、碣石门刻石、会稽刻石颂。

颂秦德、罪六国,如峄山石刻文:"追念乱世,分土建邦,以开争理。攻战日作,流血于野,自泰古始。世无万数,弛及五帝,莫能禁止。乃今皇帝,一家天下,兵不复起。灾害灭除,黔首康定,利泽长久。"梁父山石刻文:“从臣思迹,本原事业,祗诵功德。治道运行,诸产得宜,皆有法式。”琅邪台石刻文:“六合之内,皇帝之土。西涉流沙,南尽北户。东有东海,北过大夏。人迹所至,无不臣者。功盖五帝,泽及牛马。莫不受德,各安其宇。”

明律令、正风俗,如刻石文:上农除末,黔首是富;器械一量,同书文字;六亲相保,终无贼寇等。会稽石刻中,针对当地经济、文化和风俗较为落后,男女关系较乱情况,特别指出:“饰省宣义,有子而嫁,倍死不贞。防隔内外,禁止淫泆,男女絜诚。夫为寄豭,杀之无罪,男秉义程。妻为逃嫁,子不得母,咸化廉清。”可见,秦始皇也十分注意改变落后的风俗习惯,并力图用严厉的制裁匡正风气、改变习俗。

秦始皇巡游天下本是为了颂秦德、罪六国、明法令、正风俗,应该站在道德的制高点上行事给人看,却因为迷信大肆破坏环境,“使刑徒三千人皆伐湘山树,赭其山”,这绝对是不可信的。

秦始皇伐赭湘山,是来自东方被征服地区民众的集体想象,是对征服者灭其国、制其民的对抗式反应。司马迁采信记入《史记》,谬种流传至今。